読書、と一言でいっても「紙の本派」と「電子書籍派」がある。

私はKindle派だ。だがしかし、紙の本も嫌いではない。むしろ好きである。

Kindle派である理由

理由は単純で、読書メモをデジタルで残したいからである。

私はObsidianでZettelkastenを作成しているため、Markdownで記録を残したいのである。

私はObsidianでZettelkastenを構築している。だから、Markdown形式で記録を残せると非常に都合がいい。Kindleであればメモやハイライトから自動で取り出すことも可能だ。以前、Chrome拡張機能を自作したので詳しくはそちらの記事を参照してもらいたい。

私はObsidianを使ってZettelkastenを構築している。Markdownで記録を積み重ねることで、後から検索・連結・再利用ができる。

詳しくは、(Zettelkastenのブログ内リンク)

Kindleなら、メモとハイライトから、自動で取り出すこともできる。詳しくは以下ブログに拡張機能を作ったので、参考にしていただけると嬉しい。

ただ、問題は紙の本だ。

紙の本の「めんどくささ」

紙の本を読むのは好きだ。しかし、本の内容を記録するとなると途端にめんどくさくなる。

私はそこそこタイピングが速い。決してプロ並みではないが、音楽を聴きながら歌詞をリアルタイムで入力するくらいはできる。なので、仕事でもタイピング速度で困ったことはない。

それでも紙の本を読みながら書き写すのは面倒だ。なぜか。

理由はシンプルで、動作の切り替えが多いからである。

本を手に持ち、目線を落とし、気になる部分を確認する。メモしたいところがあれば、そのたびに手をキーボードに移して入力する。こうした小さな移動の積み重ねがタイピングという行為に時間をかけてしまい、作業を面倒にしてしまう。

つまり、紙の本は「読む楽しさ」は大きいが、「記録する面倒さ」も同時に抱えているわけだ。

音声入力という解決策

そこで私が目をつけたのが「音声入力」である。

スマートフォンやPCの音声入力機能は、ここ数年で飛躍的に精度が向上した。私が試してみた限りでも、タイピングと比べて少なくとも倍以上のスピードで文字化できる。手入力よりも速い上に、本を持ったままでも入力が可能になる。

紙の本を片手に持ち、気になる箇所を声に出して記録する。これを音声入力でテキスト化すれば、そのままデジタルのメモに変換できる。

記録作業が「めんどくさい」から「声に出すだけ」に変わる。この違いは大きい。

実際の運用フロー

私が実際にやっている流れはこんな感じだ。

1. 紙の本を普通に読む

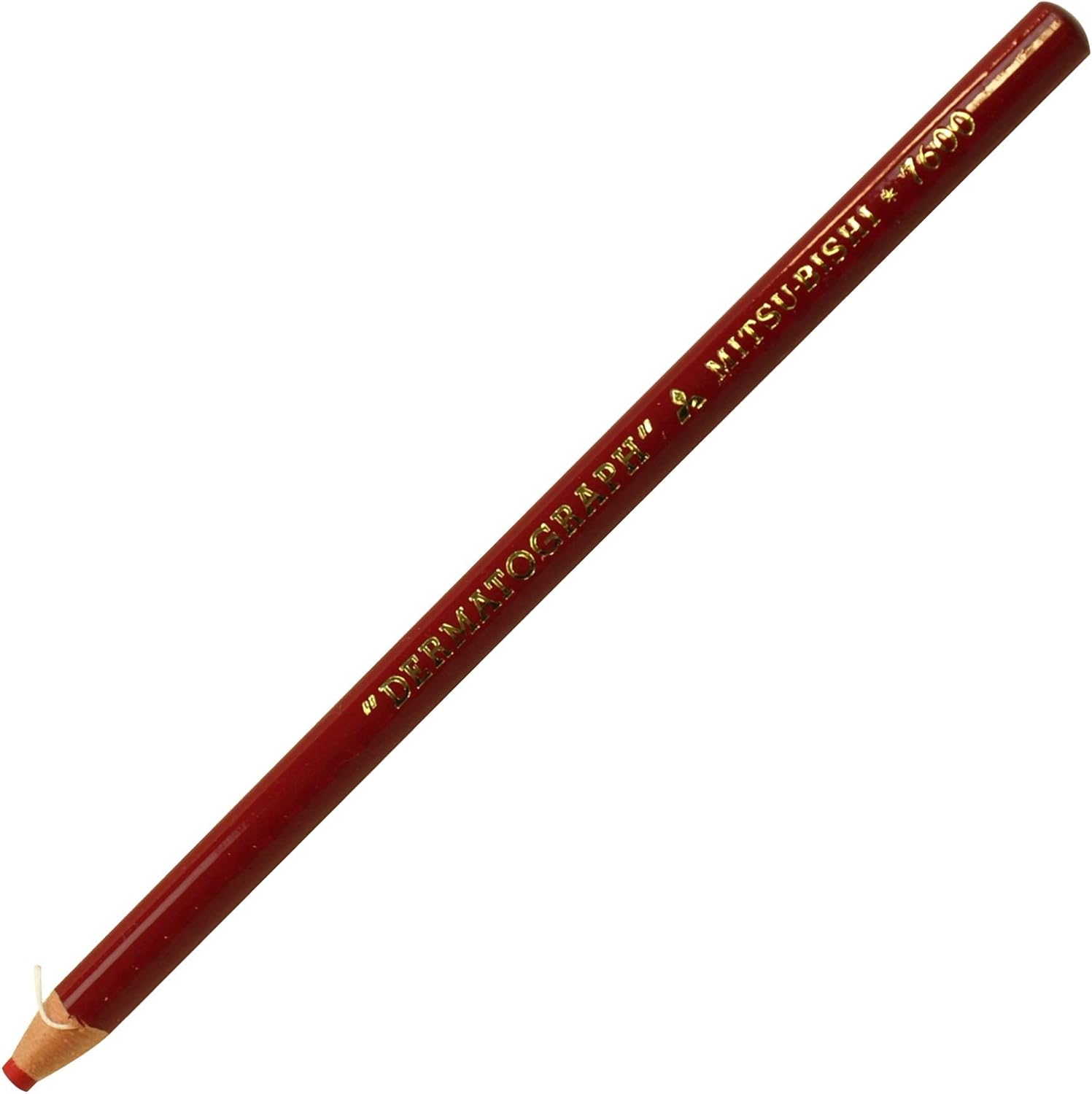

2. ダーマトグラフとボールペンを持って、覚えておきたいところに印を付ける。

同時に、ドッグイヤーもつける。

ダーマトグラフは油性の色鉛筆のようなものであるが、鉛筆削りが不要でペリペリと皮をめくることで芯を出せるものである。本にマーカーを引くときに非常に使いやすい。

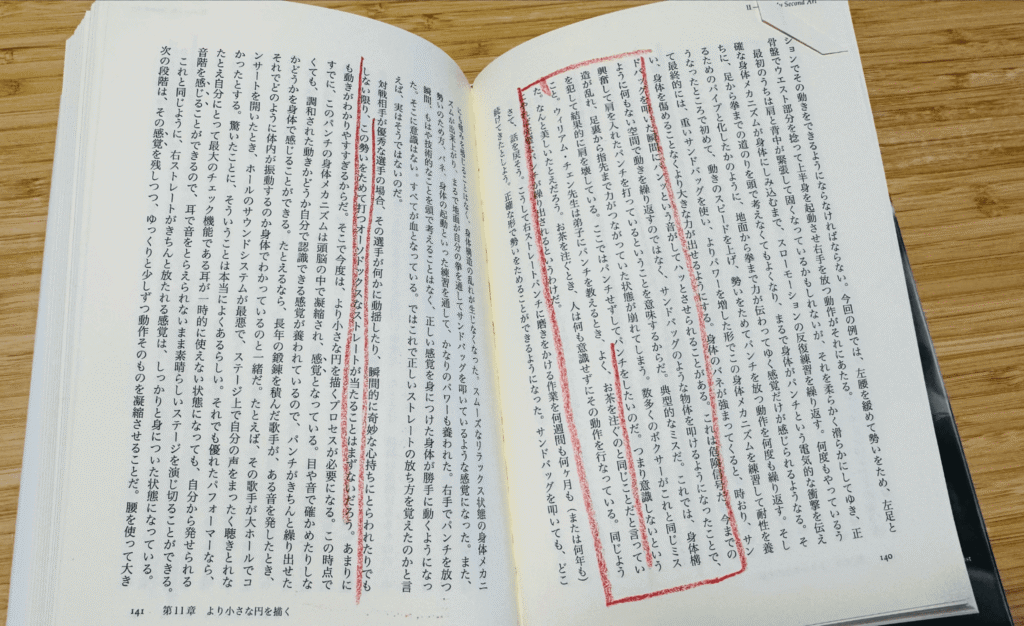

私の読書後はこのようになる。

3. 読み終わったら、ドッグイヤーの箇所を中心に読み返し、残したいところはObsidianに音声入力で記録する

4. Zettelkastenで関連する他のメモと結びつける

この方法の良さは、読書中に記録作業を挟まなくていい点にある。読むときは読むことに集中し、後からまとめてメモを吐き出す。すると、読書体験そのものが途切れない。

また、音声で口述するので「内容を自分の言葉でまとめる」ことにもつながる。これは単なる書き写しでは得られない効果だ。

Zettelkastenをするうえで参考になるjMatsuzakiさんのブログでも、文献ノートには内容をそのまま記録するのではなく、自分の言葉で残しておくほうが理解が進むため良いと書かれている。

Zettelkasten(ツェッテルカステン)で使うノートの種類と構成まとめ | jMatsuzaki

私もそう思う。ただ、私は引用もしたいので、できる限り文章をそのままメモしつつ、追加で自分の意見を残すようにしている。

ただ、注意点としては開業するには、「改行」と声に出す必要があるくらいだ。慣れればそれほどきにならない。

まとめ

電子書籍は便利だ。Kindleならハイライトやメモを自動で取り込める。だが紙の本にも紙の本の良さがある。

問題は「記録のめんどくささ」だ。

この課題を解決するのが「音声入力」である。

- タイピングより速い

- 両手が塞がっていても入力できる

- 思考を止めずにメモ化できる

これらの利点を活かせば、紙本の楽しさと、デジタルでの知識整理を両立できる。

私はこれからも紙本を楽しみつつ、音声入力を武器に「記録のめんどくささ」を乗り越えていきたい。

コメント